「こんなはずでは…」を完全回避!新築時に外壁の色・素材で失敗しないコツと注意点を徹底解説

外から見たマイホームの印象は、外壁の色や素材でほとんど決まってしまいます。

自宅の外観は職場や学校、旅行先から帰宅したときに「やっぱり我が家は良いな」と思えるかどうかに直結するため、とくにこだわりたい箇所の1つだといえるでしょう。

しかも、外壁の色や素材を変えるのは大がかりな工事となるため、コスト面を考慮すると絶対に失敗を避けたいところ。そこで今回は新築時における外壁の色・素材選びで失敗しないためのコツをピックアップし、とくに注意すべきポイントをまとめました。

「新築するマイホームの外観をできる限り理想に近づけたい」という思いを持っている方は、ぜひご一読ください。

外壁の色・素材選びで失敗しないコツ

マイホームは新築から数十年、毎日出入りする場所です。ある意味、もっとも多く目に入れる建物ともいえるため、家族全員の好みやライフスタイルを加味した色・素材選びが「失敗しない外壁」を実現する最初のステップとなります。

たとえばモダンで洗練されたイメージを好む場合、ホワイトやブラックなど無彩色を思い浮かべるものですが、どちらも砂埃やカビによる汚れが目立ちやすく、美しさを保つためには比較的こまめな清掃とメンテナンスが必要です。

またメリハリを効かせたデザインを目指し、原色に近い高彩度なカラーを取り入れた場合には紫外線による色あせが起こりやすい傾向にあります。

対して「極力少ないメンテナンスで長く美観を維持したい」という思いを優先させるなら、汚れや傷が目立ちにくい色・素材を選ぶことがベターな選択だと判断できます。

土埃や排気ガスによる汚れが目立ちにくい色味には、グレーやアイボリー、ベージュやブラウンなどが挙げられます。詳しくは後述しますが、降雨で汚れが流れやすい親水性の塗料を選ぶなど、色以外の部分で汚れを軽減する工夫も有効でしょう。

外壁の色・素材選びで注意すべきポイント

外壁の色・素材選びで注意すべきポイントは、理想とする家の外観によっても左右されますが、多くのケースに当てはまる注意点は以下です。

- 色の面積効果を考慮する

- 周辺環境との調和に配慮する

- 色と塗料・素材の相性を考える

- 耐久性とメンテナンス性を考慮する

- 時間帯や天気による色の見え方を知る

それぞれ、どのような点に注意すれば良いのか解説していきます。

色の面積効果を考慮する

人間の目の錯覚に関係するものの1つに「面積効果」があります。これは明度・彩度・色相が同じであっても、その色が塗られた面積の広さ次第で色の見え方が変わるというものです。

明るい色を選んだ場合、面積が大きくなるとより明るく、鮮やかに見えます。つまり色見本帳で確認した色よりも、仕上がった外壁の明度が高く感じられるのです。

反対に暗い色は面積が大きくなるほど暗く、濃く見えるため、これはこれで色見本帳と外壁の仕上がりが違って見えます。

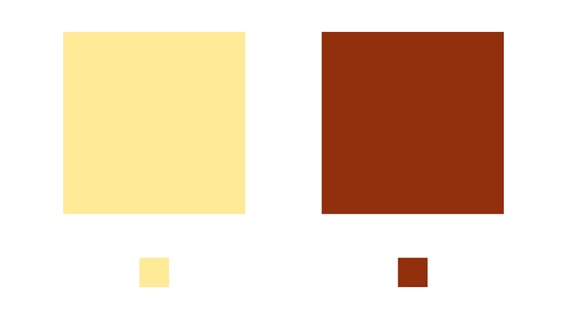

以下画像の左側、右側はそれぞれ上と下が同じ色となっていますが、左側は小さな正方形より大きな正方形の方が明るく、右側は小さな正方形より大きな正方形の方が暗く見えませんか?

スマートフォンやパソコンでは、正方形の面積に大きな差がないため違いが分かりづらいのですが、住宅の外壁ほどの大きさになると顕著に違いがあらわれます。

そのため、外壁の色を決めるときには色の面積効果を考慮し、明るい色を選ぶときには理想よりも少し落ち着いた色味を選び、暗い色を選ぶときには理想より少し明るい色を選ぶとイメージに近づきます。

また色の見本を見るときは小さいサイズの見本帳ではなく、できる限りサイズの大きな色見本帳を用意してもらうことをおすすめします。

このほか明度対比や彩度対比、色相対比など目の錯覚は複数ありますが、素人がこれらすべてを想定して色を決めることは難しいため、色味にこだわりたい場合は専門家の意見も重視することを推奨します。

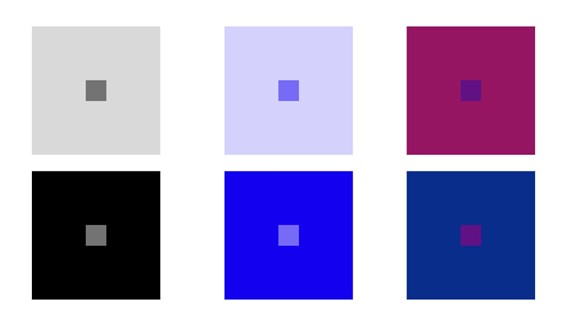

参考までに、以下は左列から順番に明度対比・彩度対比・色相対比の一例です。各列ともに、小さな正方形は上下で色が違って見えますが、実は上下のどちらも同じ色です。

周辺環境との調和に配慮する

ある程度、個人の価値観に左右される部分ではありますが「周囲の環境と調和しているかどうか」は、外壁の色を決めるとき考慮すべき要素の1つです。

周囲の建築物・風景と調和しない色味は目立ちますが、必ずしも良い意味で目立つとは限りません。極端な例ではありますが、白やベージュを基調とした優しい印象を受ける家が並んでいるなか、紫一色の奇抜な一軒家があると想像してみてください。

これを個性的で面白いと捉える意見もあれば、同じくらい、あるいはそれ以上に不気味で悪趣味と感じる人がいるはずです。

また奇抜な外観は一時的に所有欲を満たすかもしれませんが、数年後、十数年後に価値観が変わって時代遅れのデザインに見える懸念もあります。

もちろん「地域の景観法(禁止色)に抵触しなければ良いじゃないか」と捉える意見もあるかと思いますが、いったん冷静になって住まいと周囲の環境との調和について考えてみることを推奨します。

何らかの理由により自宅を売却して手放す必要に迫られたとき、買い手が見つかりづらいなど「資産」としての自宅の価値を損なう可能性にも目を向けたいところです。

色と塗料・素材の相性を考える

面積効果や隣り合う色との組み合わせにより目の錯覚が起きると解説しましたが、外壁に使われる塗料や外壁材の種類によっても色の印象は変わります。

たとえば同じ塗料であっても、ツヤあり塗料は光を反射しやすいため鮮やかな印象を受けやすく、ツヤ消し塗料はマットな仕上がりとなるため落ち着いた印象になるのです。

業者との打ち合わせを経て家づくりに臨む以上、理想のイメージと大きく食い違った外壁に仕上がる可能性は低いものの、家づくりそのものが高額な投資ですから「万が一」を想定して進めることが理想です。

落ち着いた印象を目指して色を選んだにもかかわらず、ツヤが強い外壁に仕上がってしまい理想と実物にギャップを感じてしまった…といった事態を確実に避けるためにも、外壁材や塗料の特性についてよく確認してみてください。

耐久性とメンテナンス性を考慮する

外壁を考えるときには耐久性とメンテナンス性も重要視されます。

記事前半にある「外壁の色・素材選びで失敗しないコツ」の章でも触れたように、美観を維持するための手間を減らすためには汚れや傷が目立ちにくい色・素材を選んだり、雨と一緒に汚れが流れやすい親水性塗料を検討したりすべきでしょう。

ここまでは想像しやすいのですが、実は耐久性やメンテナンス性に関わる部分はそれ以外にも多くあり、たとえば「ツヤの有無」もそれらを左右するポイントだというのはご存じでしょうか?

一般的には、ツヤがある方が耐用年数(寿命)の面で優れていると考えられています。

というのも、ツヤがあり光をよく反射する外壁はそれだけ表面が滑らかで、塗膜を劣化させる汚れが溜まりにくいためです。

一方でツヤ消し塗料の多くは、ツヤがある塗料にフラットベースと呼ばれるツヤを消すための材料を混ぜ込み、表面に凹凸をつくることで光の反射を拡散しています。

そのため「ツヤ消し塗料は凸凹が多いため汚れが溜まりやすく、ツヤを抑えるために塗料へ異物を混ぜるから100%の性能を発揮できない」とする意見もあるのです。

ですから、たとえば美観を保つための補修や清掃を減らしたい場合には、どのような外壁にすれば管理の手間を減らせるのか検討し、専門家と一緒に最適解を見つけていかなければなりません。

時間帯や天気による色の見え方を知る

理想的な外壁の色を見つけるために「身近にある築浅の戸建てを実際に見る」という方法は有効なのですが、外壁の色は時間帯や天気によっても見え方が変わります。 たとえば快晴の日の朝方から昼間は、外壁が太陽光を強く反射するため壁の色は全体的に明るく感じられます。一方、快晴でも夕方であれば夕陽を受けて外壁は赤みを帯びますし、天気が崩れた日の外壁は全体的に暗い印象を受けるでしょう。 太陽光の強さや日照時間、天候はコントロールできませんが、色味を決める際に「どんな条件下でも良く見える色」を探す努力はできるはずです。その一環として、近隣住宅の外壁を参考にする際には時間帯や天気を変えて観察することをおすすめします。 職場や学校、旅行先から帰宅したときに「やっぱり我が家は良いな」と感じられるかどうかが、マイホームの新築という一大イベントの満足度を決めます。 多くの費用・時間・労力をかけたにもかかわらず、後悔ばかりが残る家をつくってしまわないためにも、家の美観を左右する外壁は時間をかけて仕様を検討してみてください。

まとめ

を分かりやすく解説-1-180x180.jpg)