長期優良住宅ってなに?認定基準とメリット・デメリットを解説

さまざまな減税や控除、補助金の適用対象となる長期優良住宅という選択肢をご存知でしょうか。現在の日本では年間10万件以上の長期優良住宅が新築されていることからも、多くの人に選ばれていることが読み取れます。

ここでは、長期優良住宅がどんな基準を満たした住宅なのか解説し、主要なメリットとデメリットをご紹介します。

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、国が定めた長期優良住宅認定基準を満たしている、数世代にわたる長期利用に配慮した住宅を指します。ひとまず「長いあいだ安心して快適に住める基準をクリアした家」だと思っていただければ十分です。

長期優良住宅に認定されることで減税や補助金、控除範囲の拡充対象となるため、マイホームを長く快適に活用したい方にとって有力な選択肢となっています。

平成22年度以降、新築住宅における長期優良住宅認定の実績数は、毎年およそ10万件を上回ってきました。このデータからも、新たに住宅を新築する人々が長期優良住宅にポジティブな印象を持っていることが読み取れます。

出典:国土交通省「長期優良住宅建築等計画の認定実績(令和4年3月末時点)」

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅認定制度では、以下の観点から住宅を評価し、決められた水準をクリアしているか否かが判断されます。

| 項目 | 求められること |

| 劣化対策 | 住宅の構造躯体(建物の骨格)が数世代にわたる長期の使用に耐えられる |

| 耐震性 | 地震に遭遇した際の損傷が小さく、容易な改修で継続利用できる |

| 省エネルギー性 | 断熱性能やエネルギー消費量に配慮されている |

| 維持管理・更新の容易性 | 耐用年数が短い設備の点検・清掃・補修・更新を容易に行うための処置が講じられている |

| 可変性(住宅の柔軟性) | 居住者のライフスタイルの変化に合わせた間取りの変更ができる |

| バリアフリー性 | 将来のバリアフリー化に対応できるスペースが確保できている |

| 居住環境 | 景観を損ねず、地域の居住環境に配慮されている |

| 住戸面積 | 良好な居住水準を実現するための面積を確保できている |

| 維持保全計画 | 将来を見据えた定期的な点検・補修等の計画が策定されている |

| 災害配慮 | 自然災害による被害の発生防止や被害軽減に配慮されている |

参考:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「認定制度概要パンフレット(新築版)」

長期優良住宅のメリット

いくつかの条件クリアを求められる点が大変に思えるかもしれませんが、長期優良住宅には以下のように複数のメリットがあります。

- 安心安全で快適に住める

- 減税や控除の対象になる

- 補助金制度を利用できる

- 地震保険料が割引される

- 売却時の価格設定で有利

それぞれ詳しく解説していきます。

安心安全で快適に住める

長期優良住宅では「耐震等級2の基準に適合する」や「断熱等性能等級5に適合する」など、多数の観点から決められた基準をクリアする必要があります。

これらの基準を満たした住宅は安心・安全・機能性のすべてが揃った状態となり、親世代から孫世代まで快適に過ごせるマイホームといえるでしょう。

耐震性や断熱性能が優れていれば、地震による家屋倒壊で命を落とす可能性も、部屋ごとの寒暖差によるヒートショックに起因して亡くなる可能性も減らせます。マイホームの新築を「家族の健やかな人生に対する投資」と考えれば、長期優良住宅は理想の選択肢となるはずです。

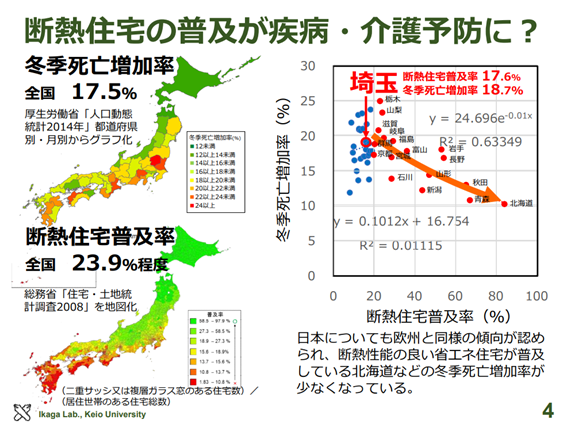

実際、断熱住宅の普及率が高い地域ほど、冬季死亡増加率が低い傾向にあると指摘するデータもあります。

出典:国土交通省「住宅の温熱環境と健康の関連」

死亡に至ることはなかったとしても、激しい寒暖差が健康に害を及ぼすリスクは低くありません。というのも人間は体温を一定に保つ恒温動物であるため、激しい寒暖差がある環境では血管の拡張・縮小が繰り返されてしまい、血圧が一時的に上昇する傾向にあります。

血圧上昇が頻繁に起こることで慢性的な高血圧になれば、動脈硬化を起こして循環器疾患が発症しやすくなるのです。

自然災害など目に見えやすい危険だけではなく、日々の生活に潜んでいる健康面のリスク対策ができるという意味でも、長期優良住宅は「安心安全」に配慮された住宅だといえます。

減税や控除の対象になる

長期優良住宅認定を得ることで、以下のような減税・控除拡充の対象となります。

| 項目 | 長期優良住宅 | 一般的な戸建て |

| 住宅ローン控除 | 控除対象となる借入限度額は最大5,000万円 | 控除対象となる借入限度額は最大3,000万円 |

| 投資型減税 | 最大65万円(住宅ローン控除と併用不可) | なし |

| 不動産取得税 | 不動産所得税の控除額は1,300万円 | 不動産所得税の控除額は1,200万円 |

| 登録免許税 (戸建て) |

保存登記0.1%、移転登記0.2% | 保存登記0.15%、移転登記0.3% |

| 固定資産税 | 新築の固定資産税減額(2分の1)は5年間 | 新築の固定資産税減額(2分の1)は3年間 |

| ローン金利 | 【フラット35】Sの金利Aプラン(年0.25%)が当初10年間適用、また【フラット50】が利用可能 | 金利引き下げの割合・期間が劣る、またはない |

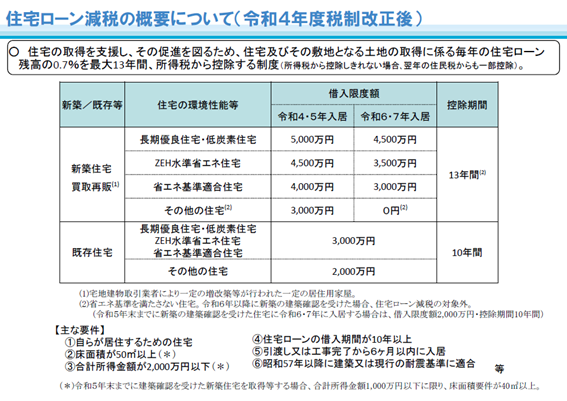

上記は本記事の執筆時点の条件であるため、実際に長期優良住宅を新築する際にはその時点の適用条件をご確認ください。例えば、住宅ローン控除の対象となる借入限度額は、以下の通り「令和4・5年入居」か「令和6・7年入居」なのかで差があります。

出典:国土交通省「住宅ローン減税」

上記のように、優遇内容が変更される場合があることにご留意ください。

補助金制度を利用できる

長期優良住宅は政府が普及を推進するエコ住宅の一種であるため、いくつかの補助金の対象となります。長期優良住宅の新築時に利用できる補助金と、既築住宅の改修にともない認定を受ける場合に利用できる補助金を、それぞれ1種類ご紹介します。

| 項目 | 補助金の概要 |

| 地域型住宅グリーン化事業(長寿命型) | 「地域材を使用した木造住宅である」など複数の条件を満たした長期優良住宅に対して最大140万円を補助 |

| 長期優良住宅化リフォーム | 改修により長期優良住宅認定を受けるなどの条件を満たした場合、リフォーム発注者に最大250万円/戸を補助 |

このほか、長期優良住宅にかかわらず新築住宅に利用できる補助金も複数あります。当サイトの「【2022年版】新築注文住宅を建てるとき検討したい補助金・税金対策を一挙紹介」もあわせてご活用ください。

なお、減税や控除と同様、補助金も年度により制度の新設・変更・廃止が行われるため、長期優良住宅への居住を考え始めた時点の最新情報の参照を推奨します。

地震保険料が割引される

地震保険料は耐震等級によって保険料が割引される仕組みとなっており、耐震等級2は30%、耐震等級3は50%の割引が適用されます。長期優良住宅は耐震等級2以上であるため、少なくとも30%の保険料割引が受けられます。

なお、耐震等級による地震保険料の割引率は、原則どの保険会社を利用する場合も違いはありません。

売却時の価格設定で有利

長期優良住宅は「長いあいだ安心して快適に住める基準をクリアした家」と国にお墨付きをもらっている状態であるため、それを売却時のアピールポイントとして利用できます。

中古状態の長期優良住宅を手に入れたい方にとっては魅力的に映るため、同規模の一般的な住宅よりも高額で売却できる可能性が高くなります。

長期優良住宅のデメリット

長期優良住宅にはエコ住宅特有のコストが生じるため、その点をデメリットとする意見もあります。主なデメリットとしては以下が挙げられます。

- 認定を受けるために費用・手間がかかる

- 場合により建築の費用・期間が増える

- 定期点検やメンテナンスが必須

長期優良住宅の認定を受ける際、申請のために書類や図面を用意しなければなりません。審査~認定の手数料は自治体により変わりますが、自ら行う場合には5万円程度、業者に代行を依頼する場合には20~30万円程度の費用がかかります。

また実際に建築する際にも、一般的な住宅より建築費用が高額化したり建築期間が伸びたりする場合があるため、それらが希望する条件の範囲内に収まるよう調整しなければなりません。

そして長期優良住宅は、建築前に作成・提出する「維持保全計画」に基づいて定期点検を行い、必要であればメンテナンスを実施する必要があります。

認定を維持するため、また家族が安心して快適に過ごすために上記のコストが生じる点は、長期優良住宅の主なデメリットだといえます。

長期優良住宅の認定を受けるための手続き

長期優良住宅認定における手続きの全体像は、以下の流れとなっています。

- 長期使用構造等であるかの確認の申請

- 確認書等の交付

- 認定申請

- 認定・着工

- 工事完了

参考:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「認定制度概要パンフレット(新築版)」

まったく知識がないところから申請の準備を進めて実行するとなると、かなりの手間と労力が必要になると予想されるため、基本的には長期優良住宅の取り扱い実績が豊富な業者に代行してもらうことをおすすめします。

まとめ

長期優良住宅を建てる際は、以下のポイントを意識して動くことをおすすめします。

- かかるコストをメリットが上回ることを確認する

- 長期優良住宅の取り扱い実績が豊富な業者へ依頼する

長期優良住宅は安心・安全・機能性を備えたエコ住宅の一種ですが、すべての人に最適な選択肢かと問われれば「絶対に最適である」とは答えられません。というのも、家庭にはそれぞれ適正な予算や居住環境があり、三者三様のライフプランがあるからです。

例えば、とことん趣味嗜好を反映させた家づくりをしたり、気分に合わせてこまめに改装したりしたいなら、長期優良住宅は不向きな選択肢です。

以上を加味しても「長期優良住宅認定が欲しい」とお考えの場合には、取り扱い実績が豊富な業者へ依頼することから着手してみてください。

を分かりやすく解説-1-180x180.jpg)